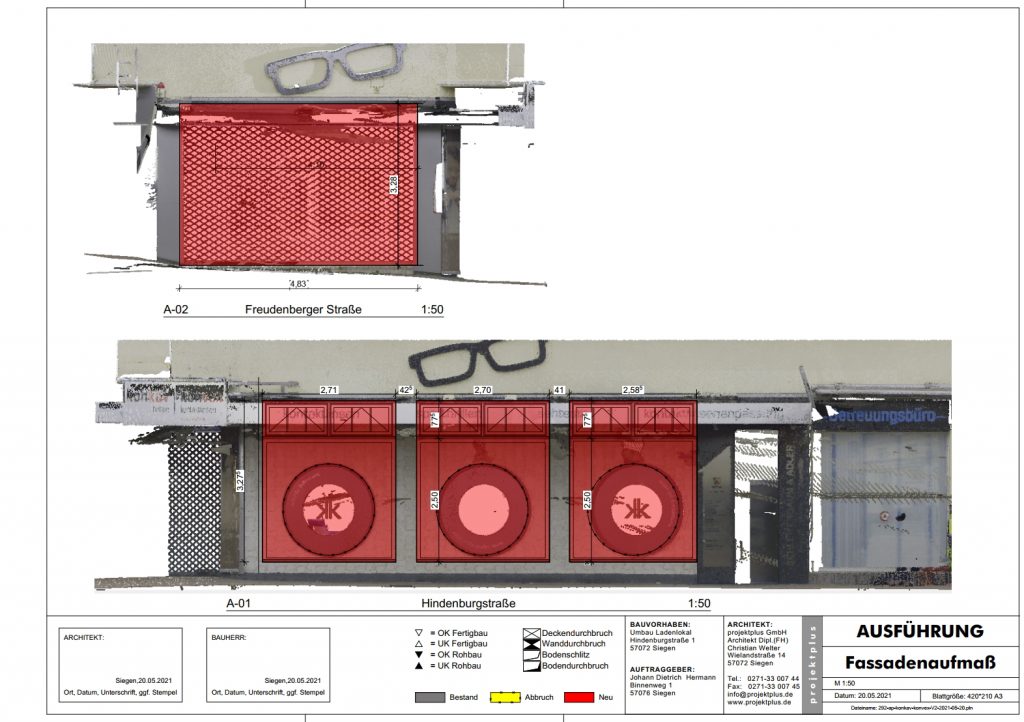

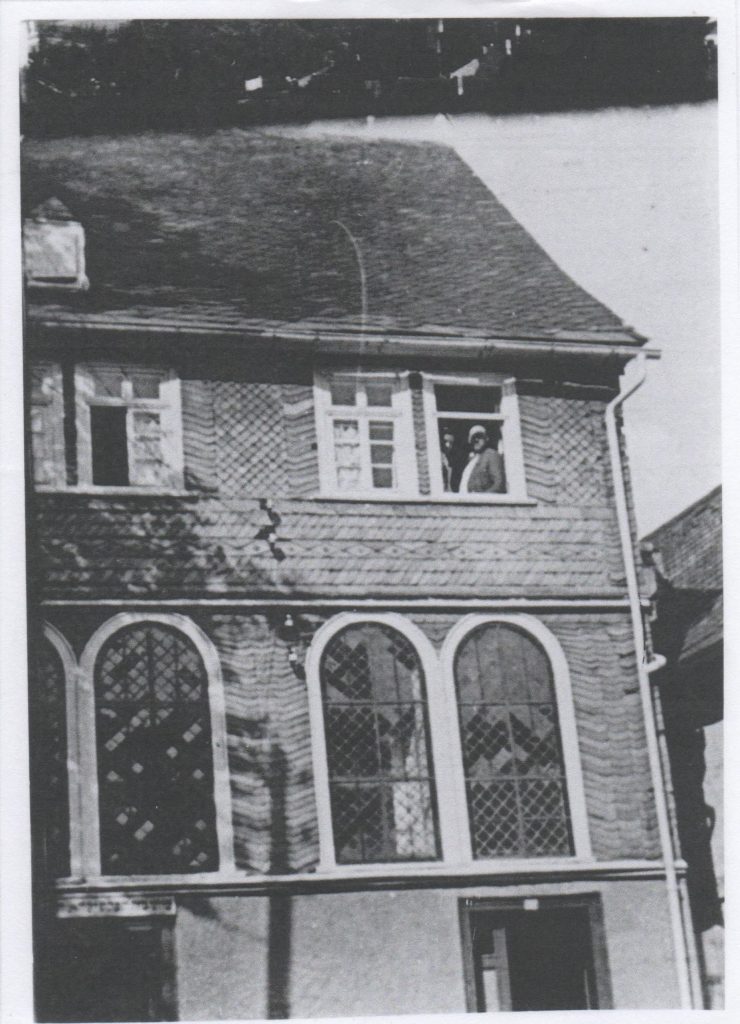

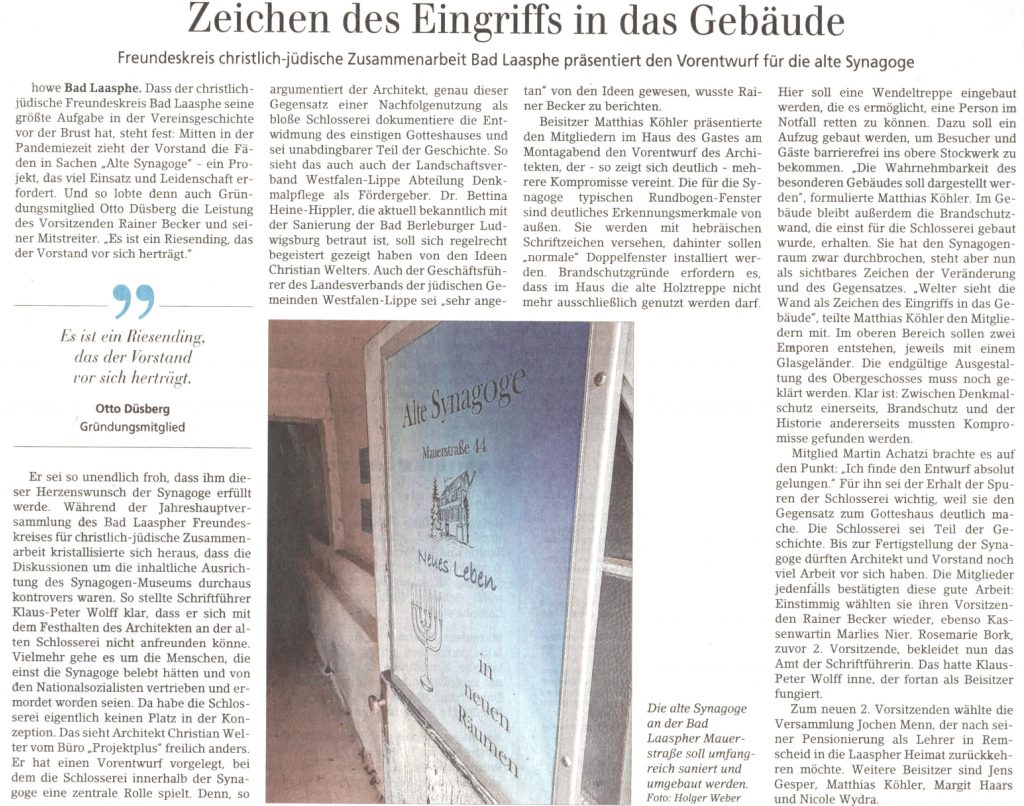

Am 22.04.24 haben wir die denkmalrechtliche Erlaubnis erhalten. Den Anregungen der Denkmalbehörden Rechnung tragend hatten wir den Vorschlag weiterentwickelt. Hierdurch konnten die Belange des Denkmalschutzes und des Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V. in Einklang gebracht werden.

Nun können die weiteren Schritte zur Realisierung begangen und die Planung fortgesetzt werden.

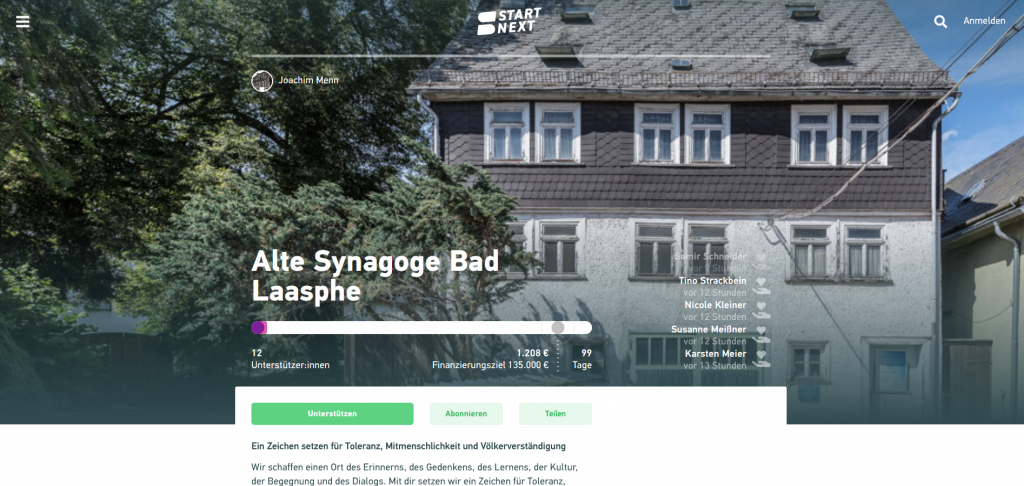

Eine weitere Hürde ist auf dem Weg allerdings noch zu nehmen: Wegen der hohen Förderzusagen muss “nur” noch, eine im Verhältnis zur Gesamtsumme, kleinere Deckungslücke geschlossen werden. Bei dem Gesamtvolumen von rund 1,5 Mio. fehlen noch rund 135 tsd€ . Um diese Deckungslücke zu schließen hat der Verein gestern eine Crowfundingaktion gestartet:

https://www.startnext.com/alte-synagoge

Der Verein freut sich über Ihre Förderung und weitere Unterstützer. Der Link soll deswegen gerne geteilt werden.

Viele Medien haben berichtet:

Der Lokale Fernsehsender: WDR Lokalzeit Südwestfalen (ab 3Minuten 48)

Die Radiosender WDR 1, WDR 3 und WDR5 ! Mit dieser Berichterstattung erfährt das Vorhaben eine sehr weite Verbreitung

Radio Siegen

Siegener Zeitung, leider nur im Regionalteil Wittgenstein vom 23.04.24

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Homepage des Freundeskreises:

Bad Laaspher Freundeskreis für christlich jüdischer Freundeskreis